油圧裁断機クリッカーの新・旧製品の違いと機械の寿命を保つためのポイント

新機種 TC-55

みなさん、こんにちは。 弊社では2018年からクリッカーの新型機TC-55を発売しており、おかげさまで大変好評を頂いております。

ロングラン製品 TCM シリーズの改良版ですので、これも長年ご愛用いただいているお客様のおかげで、感謝に堪えません。

製品としては市場に出て長いですが、機械メーカー以外の方には馴染みがないかも知れません。

今回は弊社の担当者が

- 「クリッカー」とはそもそも何か

- ご使用の事例

- 新機種の特長と旧機種との違い

- 上手に使うポイント(メンテナンスのしかた)

等、写真を交えてご説明したいと思います。

よろしくお願いします!

クリッカー製造担当者

國野 誠二

ポケモンGOのレベルは35。

家族の時間を大切にする愛されパパ。

クリッカーとは何ができる機械なのか

クリッカーとは、業界で最も一般的な小型の油圧裁断機です。

手袋やカバンなどの部品、パーツを「抜き出し」で裁断する機械です。

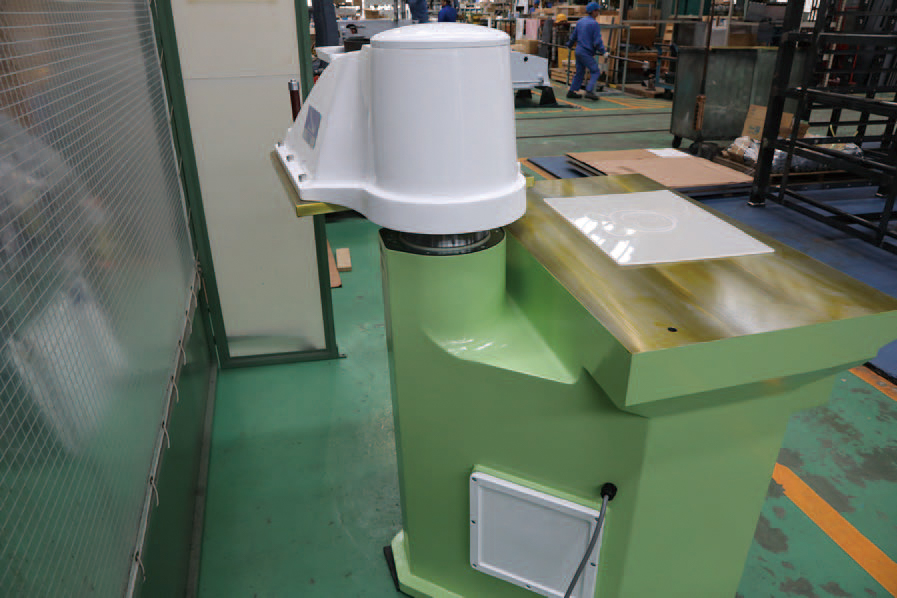

本製品は「小型」ということで、普通のご家庭でも使えるようなコンパクトな機械を想定して作られておりますので、 畳半畳分のスペースがあれば設置できます。

クリッカーの大きな特長としては、裁断するヘッド部分が左右に自由に振れるようになっています。

それにより省スペースでも素材、仕事量共にロスが発生しづらい設計になっています。

動作条件としては 200 ボルト3相の供給電源があれば問題ありません。

10 年、20 年と長く使っていただける機械ですので、全国に多くのユーザーさんがいらっしゃいます。

大企業と中小企業での事例

代理店さんやお客様にお話をお伺いすると、ご家庭で内職や商品の製作をされているという方がたくさんいらっしゃるようです。

弊社の所在地である香川県近隣で言いますと、東かがわ市三本松にいらっしゃるご夫妻のお客様なのですが、旦那様がクリッカーでバッグや手袋の型抜き、裁断をして、奥様が縫製で仕上げて、商品にしておいでです。

老若男女問わず使用できるのも魅力の一つですね。

例えば身体の不自由な方の生産活動などにも適宜、改造を加えて対応することができます。

大きな企業レベルになると 10 台くらい導入されているお客様がいらっしゃいます。

このクリッカーは設置面積が小さいことが特長ですので、大きな裁断機を一台置くより、クリッカーを複数台並べた方が費用対効果の面で効率がいいんです。

イメージとしては、複数台のクリッカーがそれぞれ別々のパーツを同時進行で抜いていく感じになります。

企業で導入される場合は、作業が単純である事もそうですが、やっぱり現場のスペースや動線の都合に合うというのが強みです。

大きな機械は道や人のスペースを圧迫するので、設置が難しくなりますからね。

またコスト面でも慎重にならざるをえません。その点、コンパクトなうえに性能に遜色ないクリッカーは、大企業から個人事業の方にまで、 幅広く使っていただける油圧裁断機となっています。

クリッカーの特長について

先にも述べましたが、「使いやすさ」が特長のひとつです。

非常にシンプルで、面倒な操作は必要ありません。機械の動作構造的には「上下に動くヘッドが手動で左右にスイング出来る」のみです。 誰でも簡単に扱えるのはおすすめポイントですね。

さらに申し上げますと、単純作業ですから、人が無駄な動きをせずに済むことですね。

台の上の素材が少し余ったなと思えば、そこにヘッドを移動させて小さい型を抜く、といったこともできる。

自由度が高いので、素材のロスも抑えられます。

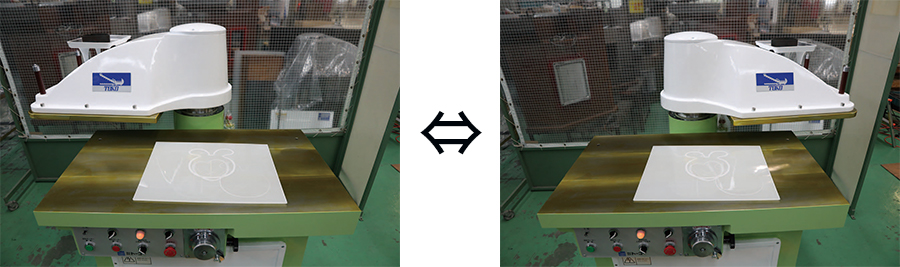

ご覧ください。ヘッド部分の左右の可動域が広く、また軽い力で自在に動いてくれます。作業者の動きを最小限に抑えることが可能です。

クリッカーが力を発揮する製品は、例えば手袋やカバン、ワッペン、うちわ、シール、パッキンなどです。

複雑で様々な形を素材の上に刃を置いて、簡単に切り抜くことができます。

日常でよく使うもので例をあげますと、ビニール袋の手で持つ穴の部分を抜いたり、女性の使うフェイスマスクなどの切り抜き、あれにも使われています。

素材の無駄を発生させないようにするには

例えばお弁当箱のようなものの生産のラインで、裁断から成形への流れのなかで素材に難があるものができてしまった場合は、 大型機械であれば、チェック機能であったり難のあるものを取り除くのが大変だったりします。

クリッカーの場合、素材に難が見つかったら、それをピックアップして臨機応変に抜くなどといったことも可能です。

それだけ手間はかかりますけど、素材をリサイクルできることも、現場の無駄をなくす事に繋がります。

使いやすさはユーザさん次第で、広がっていきます。

クリッカーの前後の作業や流れについても、様々な業種のノウハウがありますのでどうぞご相談ください。

クリッカーの新製品、 旧製品の違い

油圧クリッカーの旧シリーズは TCM シリーズとなります。こちらはもう 50 年ほどの歴史があります。

現在は使い勝手のよい TCM シリーズ 550A をベースにして改良された新製品 TC-55 をリリースしています。

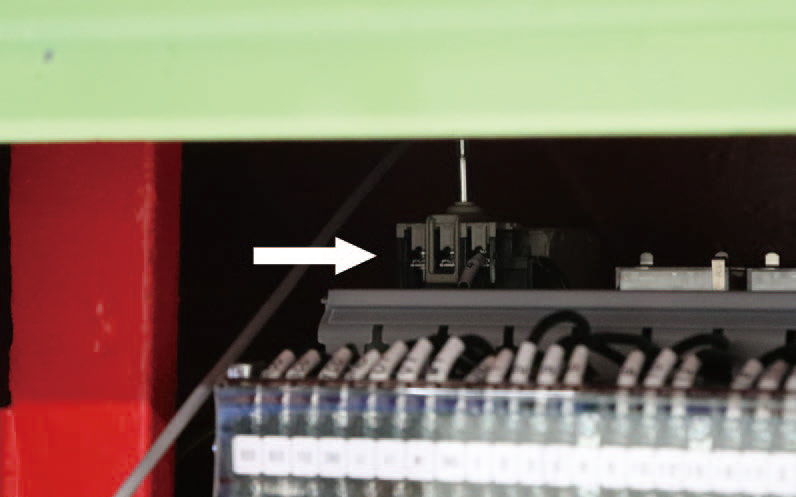

旧製品の違いは、安全装置であるサーマルリレー(過電流保護回路)の復旧がラクになったことですね。

使用中、モーターに設定以上の負荷がかかって温度が上がった場合、サーマルリレー、つまり安全装置が働いて機械が停止するようになっています。旧製品の場合、この復旧工程は作業者が機械の内部に手を伸ばしてリセットスイッチを操作する必要がありました。

新製品はこのリセットスイッチが外から操作しやすい位置についたのです。

作業者にとってわかりやすく、負担が減るばかりでなく、カバーの開閉に伴うビスの紛失や、万が一ですが感電するといったリスクも なくなりました。

あとは不要なスペースが削減され、より無駄のない設計になりました。

下盤(したばん)を奥まで入れて、ヘッドの長さを短くしたことで、ヘッドへの負荷を大幅に減らしています。

(この距離が長くなればなるほど、テコの原理でヘッドに負荷がかかります。)

これにより、先程言ったサーマルリレー、安全装置の作動自体が少なくなり、もちろんヘッド周りの故障も防げるわけです。 実際に新型をご使用のお客様からは、サーマルリレーに関する問い合わせは一切なくなりました。

なぜ今更「不要なスペース」の削減をしたかと言うと・・・、

昔は「不要なスペース」の部分に原反(素材)を置いて作業する方がいらっしゃったんです。そのための空間を設けておりました。

お客様にヒアリングを行ってきて、最近ではそういう作業をされる方もいらっしゃらないようなので、この度「不要なスペース」の削減が 可能になったと言うことになります。

最近は原反(素材)がロール状で大きいものに代わり、クリッカーの後ろに置いて作業することがなくなったからです。

なので最近では、クリッカーの前からか、左右から素材を流すやり方を取るようです。

昔のやり方だと、稀に機械の油が付着することもあったかもしれません。そう言った意味でも最近のやり方の方が良いのでしょうね。

上手に使うポイント

上手に使っていただくポイントは、やはりお手入れですね。

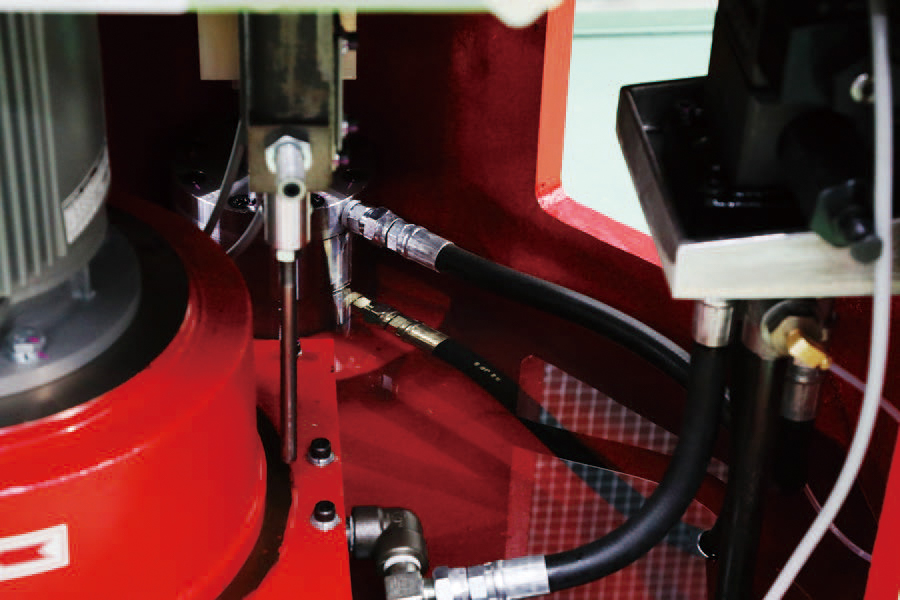

まず、3 ~ 5 年でオイル交換をお薦めしています。

このオイル交換は車のエンジンオイルと全く同じ感覚で考えていただいて大丈夫です。車のエンジンオイルは定期的に変えないと、 最悪の場合、車の寿命が縮んでしまいますね。それと全く同じです。

クリッカーも車と同じく機械機構が油圧式なので当然オイルで機械が円滑に動いているんですが、使っているうちに悪露(オロ)と 呼ばれる「汚れ」が油に溜まります。

こうなると油が粘着性を帯びてきて、目詰まりを起こしたりして内部にうまく油が回らなくなっていくんですね。

その場合、当然機械に負荷がかかります。

汚れが溜まるフィルターやストレーナーは、洗浄すれば交換なしでお使いになれます。

こういったメンテナンスは、オイルの購入を含めてお客様ご自身でも対応が可能です。

お問い合わせを頂ければ、電話で丁寧にサポートも行っています。

お手数ですが古いオイルを抜いた際には、中に溜まった悪露(オロ)、油の汚れの除去をお願いしています。

クリッカーの置いてある場所や環境によっては、除去作業に取り掛かる前の段取りが必要になるかもしれません。

その場合も気軽に連絡をいただければサポートいたします。その場合は現場の写真や配置図をいただけると助かります。

簡単にメンテナンスの手順をお伝えしますと

- まずはハンドポンプなどを使い古いオイルを抜き取ります。

- 一部残ったオイルはスポンジやウエスで吸って取り出します。

- オイルを完全に取り出し、悪露を除去します。

- 必要に応じて、中をきれいに洗浄します。

このような流れになります。

ご用意いただくオイルは、作動油32番という指定の種類のものであればどちらのメーカーのものでも大丈夫です。

古いオイルの処分については、オイルを買ったところに引き取ってもらうのが一般的です。

新しいオイルの購入の際に、交換した古いオイルが引き取り対応可能かどうかをご確認いただくと良いでしょう。

たまに、引き取り対応をして貰えない業者さんもいらっしゃるようなので事前確認が必要です。

弊社にメンテナンスをオーダーしていただくと、オイル交換の際にフィルターやストレーナーの洗浄、状態のチェック等させていただいています。また、処分料は頂くことにはなりますが古いオイルの持ち帰りもしています。

お客様のほうでオイルをご用意していただいていても、弊社がオイルの引き取り対応を致します。

お客様へのメッセージ

実はここだけの話ですが、お客様に頼まれた修理やメンテナンスで出張が続くと、当然こちらでの作業が遅れてしまうんですね。(笑)

私は機械を組んだり、モノを作ったりするのが好きですし、お客様の現場への出張はそのフィードバックにもなるので苦にならないんですが、お客様のことを考えるとまずは「修理が必要なく、扱いやすい製品を作る」ことが最も大切、とも感じているんです。誰でもメンテナンスできて、長持ちする機械をお届けしていきたい。

それにはやっぱり、担当するクリッカーの研究や改善努力が最重要だと考えているんです。

今後もクリッカーを始め、弊社製品をお客様がどのようにご使用かといったことをお伝えいただきながら、性能を高めていきたいです。

これからもよろしくお願いします。

クリッカーTC-55の製品情報はこちら

クリッカーTC-55の製品情報はこちら